雷叔说画丨从前后隔水骑缝印章谈《阆苑女仙图》作伪与递藏的谜团

北京故宫博物院藏有一件名为《阆苑女仙图》的古画长卷,此图描绘西王母阆苑仙境中仙女汇集的场景。

什么是阆苑?

阆苑,相传地处昆仑之巅,是西王母居住的地方。东晋葛洪在《神仙传》中介绍说:“昆仑圃阆风苑,有玉楼十二,玄室九层,右瑶池,左翠水,环以弱水九重。洪涛万丈,非飙车羽轮不可到,王母所居也。”至于大家最耳熟能详的《枉凝眉》,曹雪芹就曾写到:“一个是阆苑仙葩,一个是美玉无瑕。”

阆苑是仙境,是西王母居住的地方,自然是普通人到不了的。但据说周穆王曾经登临昆仑之巅的阆苑,与西王母相会。后世有一本名为《穆天子传》的书,其卷三记载说:“吉日甲子,天子宾于西王母。乃执白圭玄璧以见西王母。好献锦组百纯,白组三百纯。西王母再拜受之。乙丑,天子觞西王母于瑶池之上。西王母为天子谣曰:‘白云在天,丘陵自出。道里悠远,山川间之。将子无死,尚能复来?’天子答之曰:‘予归东土,和治诸夏。万民平均,吾顾见汝。比及三年,将复而野。’西王母又为天子吟曰:‘徂彼西土,爰居其野。虎豹为群,於鹊与处。嘉命不迁,我惟帝女。彼何世民,又将去子。吹笙鼓簧,中心翱翔。世民之子,惟天之望。’天子遂驱升于弇山,乃纪丌迹于弇山之石,而树之槐,眉曰:西王母之山。”

穆天子当然是没见过西王母的。西王母在神仙中是个高级别的女神,但毕竟是神话传说中的人物,是后人虚构出来的不真实存在。

至于《穆天子传》这本书,作者不详其名,西晋武帝太康二年(281年)汲县人不准在汲县盗掘了一座战国时期魏国墓葬,出土一大批竹简。这批文献均为重要的战国文献,而其中便有《穆天子传》、《周穆王美人盛姬死事》两书。此后,人们将两书合并为《穆天子传》,由荀勖校订为六卷。此后,历代传播过程中,书的内容多有散佚,但均以这六卷为主体内容。

对于这样一套书,首先,我们得承认其文献和学术价值,其书所记周穆王游历之事,是现存文献中所能看到的中国人最早的旅行记载。 这对于今人研究古代部族和中外文化交流等研究有重要的参考价值;其次,我们也必须承认,书中穆天子与西王母的故事多出于虚构。周穆王游历四方的故事,实际出于周穆王所处的西周中期,国力渐衰落,其治下的民族和诸侯国对周王天下共主地位发起挑战的历史。周穆王四处征战,并非西上昆仑与西王母谈情说爱。

阆苑存在于神话之中,绝非一般人可以去得。纵使周穆王真的去过,他毕竟也不是个普通百姓。至于普通百姓,阆苑仙境怕是一辈子都无缘去得。

阮郜是谁?

不过好在北京故宫的《阆苑女仙图》,给了我们这些普通人一个观看阆苑仙境的机会。(见下图)

此图作者相传是五代时期的阮郜。不过,阮郜的相关史料记载非常少。我们甚至连他是哪里人都不知道。

《宣和画谱》卷六《人物二》中有一段非常简单的介绍。其文曰:

“阮郜,不知何许人也,入仕爲太庙斋郎。善画,工写人物,特于士女得意。凡纎穠淑婉之态,萃于毫端,率到阃域。作《女仙图》,有瑶池阆苑之趣,而霓旌羽盖,飘飘凌云,萼绿双成可以想象。衰乱之际,尤不可得,但传于世者甚少。今御府所藏四:女仙图一,游春士女图三。”

非常简单的一段介绍,而第一句就给我们一头雾水。“不知何许人也,入仕爲太庙斋郎”,哪里人都搞不清楚,只知道做了太庙斋郎。这个官职,应该是北宋初年的官职。毕竟《宣和画谱》是宋人编纂,并非五代人所为。宣和内府收藏了一件阮郜的《女仙图》,《宣和画谱》对这件作品作了简单描述:

“有瑶池阆苑之趣,而霓旌羽盖,飘飘凌云,萼绿双成可以想象”。

萼绿和董双成是西王母的侍女。或许就是上图中两位正在交谈的仙女。

显然,依据这段文字的记载,《女仙图》中的仙女应该就是阆苑中的仙女。故而,虽然古今之名有别,但宣和内府所藏的《女仙图》应当就是《“阆苑”女仙图》。此外,这段文字所描述的“霓旌羽盖,飘飘凌云”与故宫现存这件长卷的画面内容较匹配。所以,长期以来,故宫所藏的《阆苑女仙图》一直被认为是宣和内府所藏的那一件。但从现存装裱情况来看,我们基本看不到宣和内府收藏此图的钤印痕迹。

考虑到文献记载,与画面内容较为匹配的情况,此图或许为宣和内府所藏的那件《女仙图》。但我们毕竟缺乏确信的证据,可以证明此图便是宣和内府所藏的阮郜那件《女仙图》。故而,此图的都断代问题,其实并不那么明确。

谢稚柳先生从画风上认为此图是五代画风,可归于五代画作,继而结合文献认为此图便是阮郜存世唯一真迹;

但启功先生认为此图是“阮名旧作”并非是阮郜真迹;

傅熹年则认为此图为北宋到南宋初作品;

高居翰则将此图定为北宋仿古画作……就从上面我简单罗列的观点来看,认同其五代画作的声音,并非主流。

画作断代有问题,作者阮郜也是个谜,而画心后方的题跋,也问题百出。

题跋考辨

《阆苑女仙图》画心后方有拖跋三条,其款识分别是:元人商挺、邓宇,以及清人高士奇所为。这三条题跋是有问题的,其跋文详列于左:

第一条,商挺题跋。其文曰:“阮郜是五代人,入仕太常,以善画人物士女,鸣于当时。盖多习于唐周昉王朏笔法,传世不多。得今观,此女仙图有纤秾淑婉之态。瑶池阆苑风景,霓旌羽盖,飘飘凌云。萼绿、双成,可以宛见。令人玩爱,不肯释手。而此曾入宣和内府,复克传至于今。诚为珍宝,当什袭之重于白珩也。时元统甲戌重九日,观于崇真万夀宫之承庆堂,商挺题。”

第二条,题跋来自元代邓宇。此人是元代僧人,其跋文曰:“阆风玄圃仙女居,阮生写作群仙图。苍松根老琥珀伏,海波突起珊瑚株。翠树瑶华纷远近,细草若展青氍(qú)毺(shū)。楼台迥隠五云表,别有世界非堪舆。仙姿缥缈各有态,絶食烟火湌(cān)琼蔬。两仙拈笔点花露,长者晏坐看琅书。一仙倚石闲摘阮,一仙偃蹇披长袪。其中一仙速相就,佩声¨¨如云趋。羽扇云环尽婀娜,忽见龙鹤来天衢。翩然复有一仙至,乘飚御气三从俱。我疑数仙天帝女,帝傍暂别游清都。俯视尘网中,秽浊何纷如?人间光景疾如箭,壶中日月无居诸。舞白鳯,歌且謡,有耳只解闻云韶,永超劫外何逍?遥紫阳真人持勿骄,竚当来迎共食瑶海桃。上清邓宇题于神乐方丈。”

第三条,清人高士奇所题,其文曰:“交光雪月射层台,雾毂冰绡费翦裁。认得玉真游戏处,画师可是碧城来。剩水残山五季频,阆风不受海东尘。羊权漫乞金跳脱,争似双鬟卷里人。”

此后一段小字题跋,文曰:“五代阮郜画,世不多见。阆苑仙女图曾入宣和御府,笔墨深厚,非陈居中、苏汉臣辈所可比拟。余得之都下,尚是北宋原装,恐渐就零落,重为装璜。喜有商、邓二公之跋,足相印证,真足宝也。因题二诗于后。康熙辛未长玉后二日,江村高士奇并书。”

这三段题跋,有名有姓有内容。最后一段题跋中,高士奇又再一次提到商挺和邓宇题跋的真实性。此外,高士奇还专门提到,他在京城收入这件作品时,此图还是北宋内府装裱格式。但他考虑到宣和装年代久远,所以他就把宣和原装给拆了,重新装裱,同时保留了商挺和邓宇两人题跋。

三段题跋,“相互辉映”,这故事讲得很有趣。

可问题是,这三段题跋经不住推敲啊。

首先,咱们来盘一盘高士奇。高士奇这段题跋在其《江村消夏录》中,可以看到,尽管不是全文。其文曰:“《五代阮郜阆苑女仙图卷》,绢本高一尺三寸,长五尺余,隔水绫上有内府合同‘养字十九号’字一行,及宣和收藏诸印。按《宣和画谱》御府所藏郜画有四,此其一也。树石皆用金碧,间以珊瑚琅玕之属,景物瑰丽,望而知为仙境。仙姬五人,侍从者十六人,皆衣冠翱翔,往来为态,非一邓子方所题得其仿佛矣。”邓子方就是邓宇,邓宇题跋里对画面有详细描述,所以高士奇才有这样说法。

在这一段结束后,高士奇行文,紧接着就将商挺和邓宇两人题跋全文抄了上来。再往后,便是自己的题跋中的两首诗。

但《江村消夏录》中并未记载那一段小字题跋,也即“五代阮郜画,世不多见。阆苑仙女图曾入宣和御府,笔墨深厚,非陈居中、苏汉臣辈所可比拟。余得之都下,尚是北宋原装,恐渐就零落,重为装璜。喜有商、邓二公之跋,足相印证,真足宝也。因题二诗于后。康熙辛未长玉后二日,江村高士奇并书。”

高士在《江村消夏录》的记载,与画心后方的题跋内容基本重合,除了上面我所引用的这段文字。这段文字就宣和装的介绍存在有明显的问题。

宣和旧装,那是多么珍贵的存在。康熙时代还健在的宣和装作品能有多少?长于书画收藏的高士奇难道不懂这个道理?他说“余得之都下,尚是北宋原装,恐渐就零落,重为装璜”,这貌似是很有道理的说法,可宣和装就这么容易“零落”吗?保存至今的宣和装不多,但诸如《平复帖》,保留了七分之六的宣和装格式,一千七百年了,光彩如新;再如《芦汀密雪图》,完整的宣和装格式,保存至今,一千多年,也没有问题……。(下为 梁师闵 芦汀密雪图 局部)

高士奇题跋于康熙中(1691),距离宣和时代不过五百多年时间,他所收入的宣和装“渐就零落”?这恐怕说不过去吧。距今五百多年前的,明代中期,沈周、文徵明的画作,也一样为人所珍重,精心保管之下,又有多少是“渐就零落”的呢?

这一说,就经不住推敲。

再有,高士奇拆了宣和装当然可以。但保留至今的,经历过再装裱的宣和装画作,有不少都保留了卷首宋徽宗的题签。比如,我刚举例提到的《平复帖》。此帖并非宣和原装,但是七玺保留了六方,七分之六的原装格式,其卷首就有宋徽宗原签。

可是,《阆苑女仙图》卷首并没有保留宋徽宗原题跋。这就有趣了,高士奇跋文中说得清清楚楚,他看到此图拖跋有商挺和邓宇的题跋。这俩儿是元代人,商挺是元初重臣,邓宇名气差点儿。高士奇看到他俩题跋,很高兴啊,因为他觉得有这两人题跋,说明作品是真的,“喜有商、邓二公之跋,足相印证,真足宝也”。

可问题在于,不论是商挺还是邓宇,试问二公在书画史上,政治史上的地位,能与宋徽宗相比吗?你重装裱此图,然后切掉宋徽宗的御笔,保留了商挺和邓宇的题跋。你这不是买椟还珠吗?高士奇能做这么愚蠢的事情?

再有,高士奇在书中对画面的描绘中写道“仙姬五人,侍从者十六人,皆衣冠翱翔”。也就是画面中大仙女五人,小仙女十六人,一共该有二十一位仙女。

而实际上,画面中共有仙女二十四人,其中,大仙女为人簇拥者六人,骑龙乘鹤而来者两人,剩余小仙女十四人。

人数也对不上。点清人数并不难,弄清楚大、小仙女的分别也很容易。高士奇有这样的失误怕是不应该的吧。

高士奇在书中提到的卷首有“养字十九号”残字,这段残字或为明代中期嘉靖朝抄严嵩家时的遗留。这段题签在此,并不妨碍此图依旧保留宣和装格式。所以,高士奇说自己得到这件画作时,还是宣和装,这是可信的。

高士奇题跋有问题,那么商挺的题跋有没有问题呢?

也有,而且是个大问题!

前文与各位强调过,商挺是元初重臣,《元史》有传,其卒年也写得清清楚楚,卒于至元二十五年冬十二月。至元是元世祖年号,至元二十五年就是1288年。

可卷后商挺题跋是怎么说的呢?其落款写到:“时元统甲戌重九日,观于崇真万夀宫之承庆堂,商挺题。”元统是元惠宗年号,元惠宗就是元顺帝,这是元代最后一个皇帝了。元顺帝1320年即位,这一年商挺都死了32年了。所以,这段题跋一定是假的。

除了年代不对,题跋内容也让人不由得生疑。因为,商挺题跋的内容,与《宣和画谱》中对于阮郜的介绍,实在太相似了。几个关键词,都原封不动地用了过来。大家对比下上文我所引用的两段文字,一做对比便可知道。

应该说,商挺的题跋,基本就是《宣和画谱》对阮郜记载的换一种方式陈述而已。这不得不让人觉得这段题跋的真正作者应该是抄袭了《宣和画谱》。可为了不让明眼人觉得自己在抄袭,作伪者又进一步在题跋中提到了阮郜绘画师承周昉和周朏。现存的艺术史文献中,第一次提到阮郜之名者便是《宣和画谱》,而概述并未强调阮郜的师承情况。不知道作伪者这一师承情况的介绍是从何而来。或许这么做的目的只是为了让这段伪跋看起来更真实的故弄玄虚。

谢稚柳先生就商挺、邓宇题跋问题已经有很明确的鉴定意见。他认为商挺、邓宇两人的书法,不似元人书作。但他忽略了商挺题跋所暴露出的年代问题,以及题跋内容对《宣和画谱》的抄袭。

商挺的题跋,在五代杨凝式书作《神仙起居法》后,可以看到。商挺在这里有一段题跋。从书法角度分析,元人面目清晰。而《阆苑女仙图》上的商挺题跋,倒是更有明清人书法的味道。见下图

说完商挺,我们回过头来,再看看高士奇。高士奇的收藏记录,在他的《江村消夏录》中是可以看到的。高士奇之后,清代吴升在其《大观录》中也介绍过这件作品。高士奇和吴升二人,都在各自的书中介绍了这幅画作的相关信息,且无一例外地都认为商挺和邓宇的跋文是真迹。商挺跋文中提到此图曾入藏宣和内府。所以,高士奇和吴升对于此图为宋内府收藏的历史深信不疑。

可是,既然元人两跋是伪作,高士奇的跋文也有点问题。那么,高士奇和吴升在书中所记载的《阆苑女仙图》是否就是今日北京故宫所藏的这一本呢?毕竟,两书都提到此图是宣和装,并有宣和玺印。同时,也提到了卷首有“养字十九号”半字编号一行。

现存画面既不是宣和装,也不见宣和诸玺,但卷首确实有“养字十九号”残字一行。画面人数也对不上。就算高士奇将此图重新装裱,但那些骑缝钤盖的宣和印玺也不至于全部不见痕迹。这个问题,清人已经发现,此图入藏清宫,入《石渠宝笈》。清人在记录此图时,丝毫不提宣和内府的收藏经历,并将高士奇所提到的“养字十九号”改为“发字十九号”。至于《宣和画谱》所录内府所藏阮郜画作《女仙图》,毕竟不是《阆苑女仙图》,虽然宋人对《女仙图》的描述与现存画面有相似之处,但这也不能作为现存此图就一定经由宣和内府所藏的证据。

故而,从题跋和文献记载的情况来看,笔者认为《阆苑女仙图》的情况起码存在两种可能:

其一,作伪者依据文献记载,伪造了商挺和邓宇的跋文。这两段跋文可能是凭空捏造而来,商挺、邓宇二人应该根本就没写过这样的跋文。毕竟,商挺跋文的时间问题,是不可能出现在商挺的真跋之上。所以,作伪者应该是凭空捏造跋文,意图进一步让收藏者肯定此图经由宣和内府收藏的特殊经历。高士奇收入此图的时候,商挺和邓宇的跋文已经存在了。所以,高士奇才会在跋文和书中提到两跋的情况。但他并未考辨跋文中的时间问题。

其二,此图并非高士奇和吴升所见宣和本《女仙图》。我以为,高士奇所见的《阆苑女仙图》已经被作伪者调包,现存的画面当为另外一件作品,绝非高士奇所见那幅。

因为此图存在有再装裱的问题,所以,前后隔水及骑缝印所透露的信息就非常重要,或许可以给我们一些鉴定上的线索。

高士奇所记录的前隔水上的“养字十九号”残字,是明代中期所为。这就将前隔水的时间下限固定于明代中期,严嵩倒台后。加之前后隔水纹理相同,前后隔水当为同时装璜而来,时间下限当在明代中期。

前后隔水上一共有七方骑缝印:

前隔水第一方骑缝印为清宫“御书房鉴藏宝”,左侧模糊完全不可辨认,但钤盖完整;

前隔水第二方骑缝章为“竹窗”,细观钤印痕迹,这方印左侧部分比右侧部分偏低;

前隔水第三方骑缝章为“石渠宝笈”,钤盖较为完整,左侧依旧模糊,但左侧上方比右侧上方略低;

前隔水第四方骑缝章为“军司马印”,钤盖不完整,左侧较为模糊,但印痕依旧可以辨识。印的右侧,有明显残缺;

前隔水第五方骑缝为“白石山房书画之印”,左侧较为模糊,但依旧可以辨识,印章中间偏右侧有自上而下的残缺;

后隔水第一方骑缝章为“军司马印”,右侧较为模糊,难以辨识,“马印”二字,有明显残缺;

后隔水第二方骑缝章为“高士奇”,右侧较为模糊,难以辨识,但印章边框完整。

这其中,除清宫藏印外,“竹窗”和“高士奇”印为高士奇私人藏印,“军司马印”和“白石山房书画之印”,不知其主人是谁。“军司马印”或为汉印,而且,在汉代,相同印面的印章实在太多,传至后世的也不少。所以,我们根本无法判断此地的“军司马印”究竟是哪一方“军司马印”钤盖所为。汉人当然无法将此印钤盖在五代画作上。此印显然是后来的收藏者将之钤盖在画卷骑缝上,仅从印章所属的时代判断,很难得到有益于作品断代的结论来。

但若我们细推前后隔水骑缝章,我们会发现很多问题。

其一,依据记载,高士奇、吴升之后,此图进入清宫收藏,入石渠宝笈。但我们在前隔水骑缝章上发现,清宫骑缝章“御书房鉴藏宝”和“石渠宝笈”两方,其左侧部分皆模糊不可辨识。而时间上较早钤盖的“竹窗”印左侧却依旧可以辨识。年代早的可以辨识,年代晚的不能辨识,这确实有点奇怪。前隔水骑缝“军司马印”左侧印痕明显,若依据这一情况推断,“军司马印”是否与“竹窗”印一样,早于清宫藏印呢?画面中,与“御书房鉴藏宝”相去不远处,还有一方“乾隆御览之宝”,印面清晰,毫无破损。距离后隔水较近处有一方“五福五代堂古稀天子宝”,印面也很清晰,文字可以辨认。缘何同为乾隆时代的两方印章,钤盖在同一材质上,清晰度会有如此大的不同?

其二,前后隔水骑缝皆有“军司马印”,但经过实际测量,后隔水“军司马印”大于前隔水“军司马印”。后隔水“军司马印”右侧部分,也即画面部分印痕模糊,难以辨识。左侧部分则清晰可辨。但是,此印左侧部分,有明显的残缺,非但边框不见,印面文字也有明显残缺。显然,这是一方残印。如此残印宽度与前隔水“军司马印”相同,这只能说明后隔水的“军司马印”比前隔水“军司马印”大一点。前隔水“军司马印”自右上角开始,有一条纵观右侧边角的裂痕。但这条裂纹并未出现在此印的右上角,而是从右上角略下方进入。故而此印上方宽度印痕并未出现残缺情况。此印上方宽度,与后隔水骑缝“军司马印”残印宽度相仿。这表明两方“军司马印”应该不是一方印。

其三,高士奇“竹窗”印,左右两侧上下有明显的错位痕迹;

其四,前隔水“军司马印”及下方的“白石山房书画之印”上有明显的裂痕,这条裂痕向上延伸,直指勘合半字处。

从上述印章情况来看,我们不难发现,此图前后隔水印章存在有错位和印面模糊的问题。而且,印面模糊之处,无一例外的出现在画心上。这不能不让我觉得此图前后隔水,尤其是前隔水上的印章有作假的嫌疑。一个假设在我心中便产生了——某好事者用经过处理的隔水,与画心上由于被割裂而残存的骑缝印做拼合。这就很容易出现印章拼合错位的情况。那些骑缝于画心上的残印,之所以难以辨认,是因为旧印年代久远所致。

但这条假设很快被我自己推翻,原因有两条:

其一,清宫印章很难存在有作假的情况。“御书房鉴藏宝”是清宫藏印。《阆苑女仙图》在高士奇后入吴升,此后再如乾隆内府,直到宣统逊位,此图才流散出宫,但依旧藏于伪满洲国长春伪皇宫的小白楼里。1945年后,此图短暂离散东北,很快便被收归国有,前后散佚民间时间并不长。从乾隆到宣统时代,再到伪满洲国时代,内府不存在作假的动机。流散东北时代,虽然有足够时间作假,但限于社会形势和历史背景。作假者很难有足够的心力、财力去完成这一工作。更不要说,当时的历史背景也不允许。所以,清宫印章很难存在作假的情况。所以,此图从入藏清宫到流散东北,再到收归国有入藏北京故宫,这一阶段作假更加不可能了。

其二,如果说,作假只是为了将“御书房鉴藏宝”一印前后对应上,那这种作假还算容易。可问题在于,前隔水有五方印,清宫藏印应该是时间最晚近的。如果作假,就必须将五方印全部对上,非但骑缝印左右大小要对上,而且印面、印文上也不能出错。这样的作为基本是不可能的,难度太大。

所以,“竹窗”印和“石渠宝笈”印之所以出现左右错位的情况,只有一种可能——清宫对这件作品进行过重新装裱。

此前,我在介绍《挥扇仕女图》时,曾与大家提到过《挥扇仕女图》入藏清宫后为清人再装裱,以统一鉴定意见的问题。

我认为《阆苑女仙图》前隔水的再装裱问题,应当也与此有关——清人意欲统一鉴定意见,统一学术口径。

我的推论如下:

高士奇入藏此图时为宣和旧装。他对此图做了详细介绍。并将画心后的两段假题跋也记在了《江村消夏录》中。此后,此图从高士奇手中流散,入吴升,再入清内府。从高士奇到清内府之间,或者很有可能是在从吴升处入清宫内府的这段时间里,作假者将此图画心裁去,换成了今日所见的《阆苑女仙图》画心。但这种替换,显然与高士奇所记载的宣和格制不再匹配。于是作假者又弄出了一段高士奇的题跋来——这段题跋在高士奇《江村消夏录》中完全看不到——这段题跋介绍了高士奇重装宣和装的历史。有了这段题跋,就可以将裁开宣和装的责任,以及宣和藏印不见的责任全部推卸到高士奇身上去。

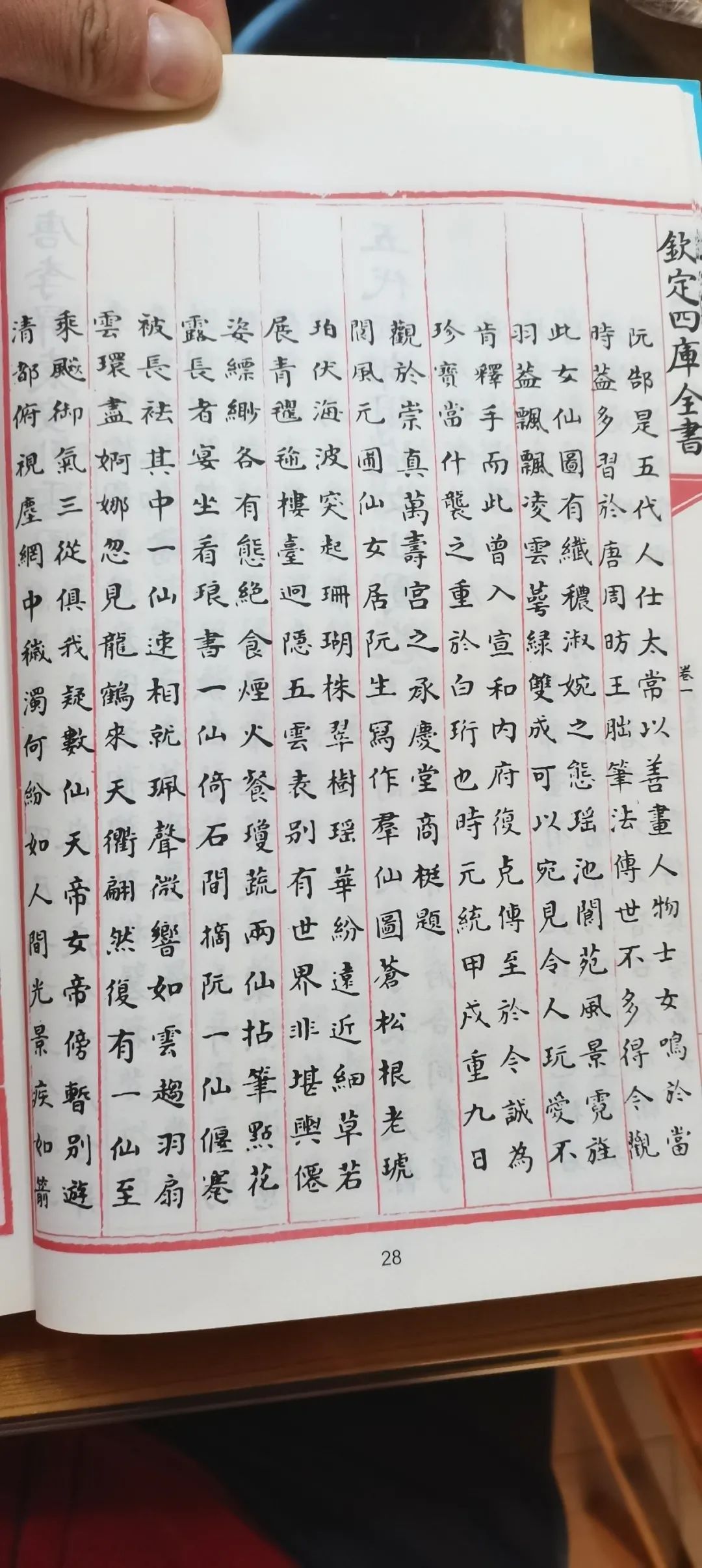

此后,此图进入清内府,清人钤盖了“御书房鉴藏宝”和“石渠宝笈”。但随着研究的深入,以及高士奇《江村消夏录》被编入《四库全书》。清人发现此图与高士奇所记载的并非一件作品,非但画面人物对不上,装帧格式也并非宣和装。

结果便是,清人对此图鉴定不再依据宣和装的记载,甚至连残字编号的记录都做了调整,至于重新装裱或许也是情理之中。而清宫这次重新装裱,就造成了部分印章的模糊,以及部分印章上下错位的情况。

一个例证,“五福五代堂古稀天子宝”是乾隆晚年的印章。这方钤盖在画心上的章印面清晰,究其所以,因为此印钤盖之时,清宫再装裱已经结束,故而没有出现因为再装裱而印面模糊的情况。

此外,为什么作伪者要盯着高士奇?吴升也是这件画作的收藏者,为什么不提吴升?

这或许是因为吴升晚于高士奇,其《大观录》于1712年刊行,时间上比高士奇入藏此图晚了二十多年。因为高士奇的记载广为人知,故而作假者紧盯高士奇,而没有顾及吴升。如果依据这个时间线索,或许此图在装裱上的作伪时间,正在1712年之后。

就《阆苑女仙图》后的高士奇题跋,我一直心存疑惑,以为其为伪跋,尽管笔墨痕迹仿佛并无问题,应该归于高士奇。但我依旧怀疑此题跋是后人作伪。

作伪者将《江村消夏录》中高士奇的两首诗录于此,又编纂了一段高士奇的小字款识。而书中,根本就没有记录这一段小字款识。小字款识部分的跋文,漏洞百出,但所有漏洞却由于画面中现存的问题紧密关联。故而,我以为,高士奇这段题跋是有问题的,两首诗当是高士奇原作诗,但小字题跋是人伪作。作伪者将两部分合二为一,模仿高士奇笔迹题跋于画面后方。

以上,是针对《阆苑女仙图》题跋、装裱的一些思考。

可是,尽管笔者就装裱和题跋问题展开做了分析,可我们还必须明确一点:此图装裱、画面和印章所透露出来的迷惑信息依旧很多,就算我们揭开了此图装裱和题跋的谜团,也不过是解决了此图在宋元之后的作品递藏问题。可还是不能解决此图鉴定中最重要的问题——此图是不是阮郜创作于五代时期?如果不是,他的作者应该是谁?创作于什么时候?

这个话题,容后面的行文,再做展开吧。

特别鸣谢

从2020年1月20日至今,2021年2月3日,这两个礼拜时间,我一直在分析思考这件画作的印章和隔水问题。其间思路屡屡受挫,假设多次被自己推翻,最终成文,已经四易其稿,算得我这几年行文修改最大的一篇了。其间,启雷受到西泠印社拍卖行刘洪坤先生的鼎力支持,在此感谢。

吴启雷老师美术史课程推荐

微博:上海历史老师吴启雷

吴启雷国学工作室

关注青少年国学教育20年

-

私域运营指什么?私域流量又有哪些好处? 如何做好私域流量的引流? 2023-05-26

私域运营指什么?私域流量又有哪些好处? 如何做好私域流量的引流? 2023-05-26 -

知乎跳转微信是如何通过天天外链实现的? 2023-05-25

知乎跳转微信是如何通过天天外链实现的? 2023-05-25 -

抖音如何实现明星引流微信,抖音kol引流微信,抖音达人引流微信, 2023-05-24

抖音如何实现明星引流微信,抖音kol引流微信,抖音达人引流微信, 2023-05-24 -

抖音微信流量看得见,引流获客如何才能摸得着? 2023-05-23

抖音微信流量看得见,引流获客如何才能摸得着? 2023-05-23 -

推广引流神器-天天外链!抖音小风车跳转微信 2023-05-18

推广引流神器-天天外链!抖音小风车跳转微信 2023-05-18

更多相关好文